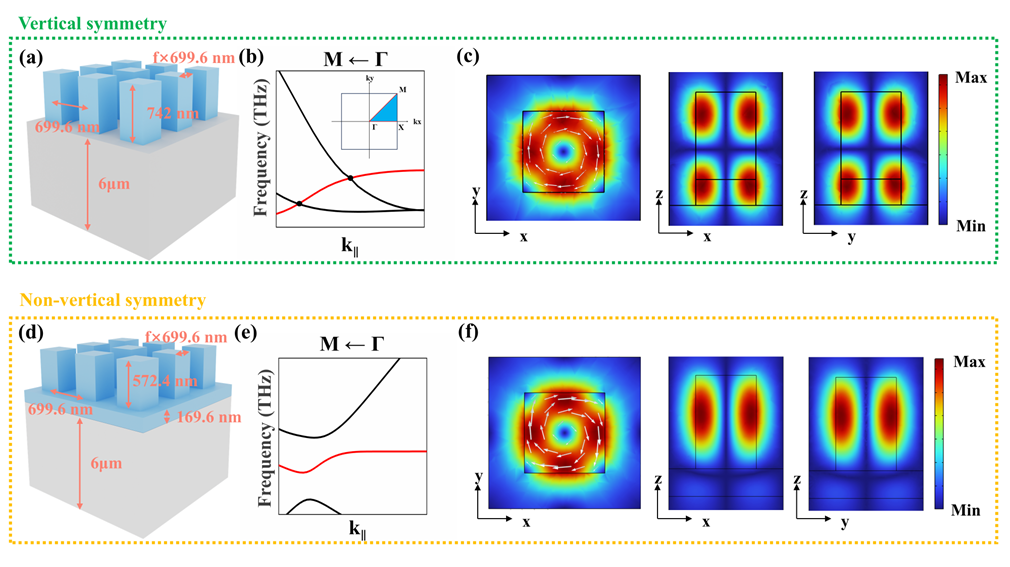

图 1 (a)(d)垂直对称和非垂直对称超表面的示意图(b)(e)色散关系(c)(f)正入射时,第一激发磁偶极模式和混合磁偶极模式的归一化电场分布

超表面结构中的强非线性光学效应在全光信号处理、生物医学检测、环境监测以及量子通信等前沿领域具有重要应用价值。具有高Q因子的准连续域束缚态(Quasi bound state in the continuum,QBIC)因其显著的局域场增强效应,是增强非线性光学效应的关键技术手段。然而,QBIC的Q因子对结构参数高度敏感,限制了其局域场增强能力,制约了该技术在非线性光学领域的应用。如何在超表面结构中实现更高效的局域场增强,已成为超表面非线性光子学领域面临的关键科学问题。

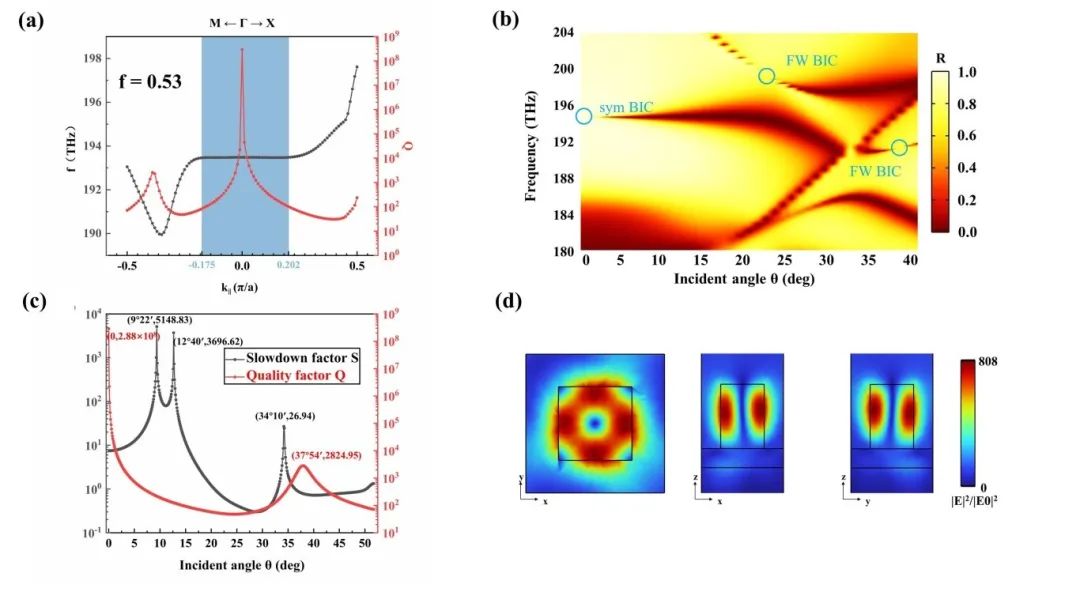

针对上述科学问题,研究团队提出了一种基于高Q因子和超平坦色散带的局域场增强方法。该方法通过精确调控非垂直对称超表面中的两个Friedrich-Wintgen BICs,成功实现了具有慢光效应的磁偶极QBIC模式,其局域场增强倍数高达808倍。

图2 (a)f=0.53时,混合磁偶极模式的色散关系和Q因子(b)归一化反射谱(c)减速因子S和品质因子Q随入射角θ的的变化关系(d)入射角θ为9°22′时,电场及归一化强度增强

该磁偶极QBIC模式展现出三大突破性优势:

显著的慢光效应:该模式的群速度相较于光速降低了3个数量级,极大地增强了光与物质的相互作用,显著降低了实现强非线性光学效应所需的泵浦功率密度;

稳定的高Q因子:在保持显著慢光效应的同时,该模式的Q因子达到217,可有效降低片上光子器件的功耗,并且该模式位于两个BICs的重叠区域,具有一定的稳定性,使其成为增强非线性效应的理想模式;

大模式体积:能够实现纳米谐振器内的强光限制,仿真结果表明,在峰值泵浦功率密度为10 MW/cm2的条件下,三次谐波转换效率可达10-4。

该成果为增强超表面非线性光学效应奠定了重要理论基础,为开发高性能片上非线性光子器件提供关键技术,在高灵敏度生物传感、量子光源制备等领域展现出重要的应用潜力,有望助力下一代集成光子技术的突破。

审核编辑 黄宇

-

光信号

+关注

关注

0文章

457浏览量

28169

发布评论请先 登录

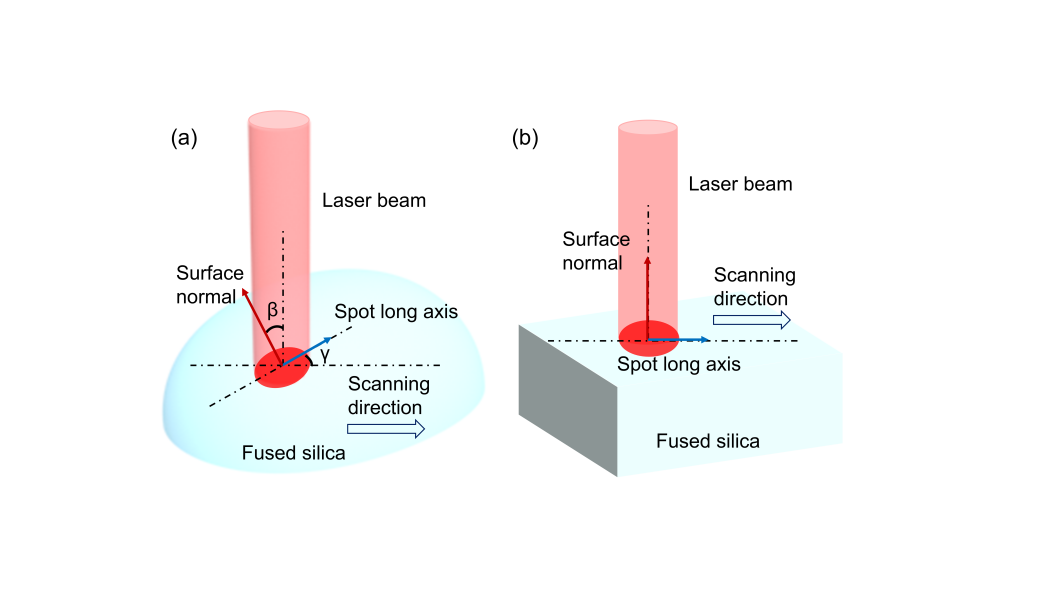

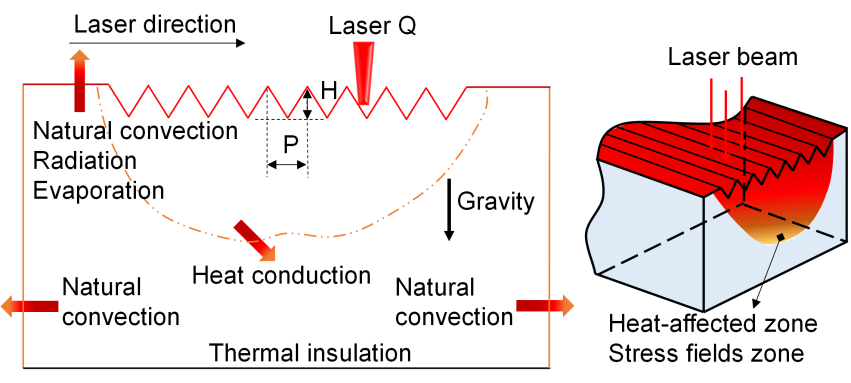

上海光机所在激光烧蚀曲面元件理论研究中取得新进展

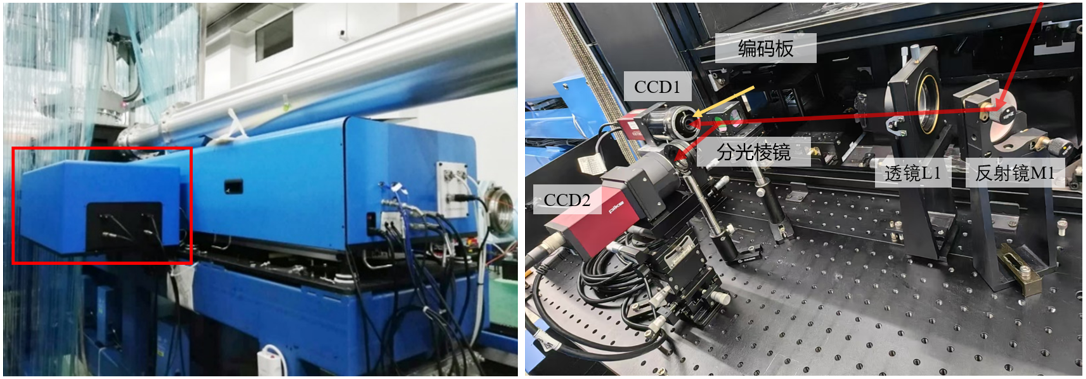

上海光机所在高功率激光精密计算光场测量研究方面取得新进展

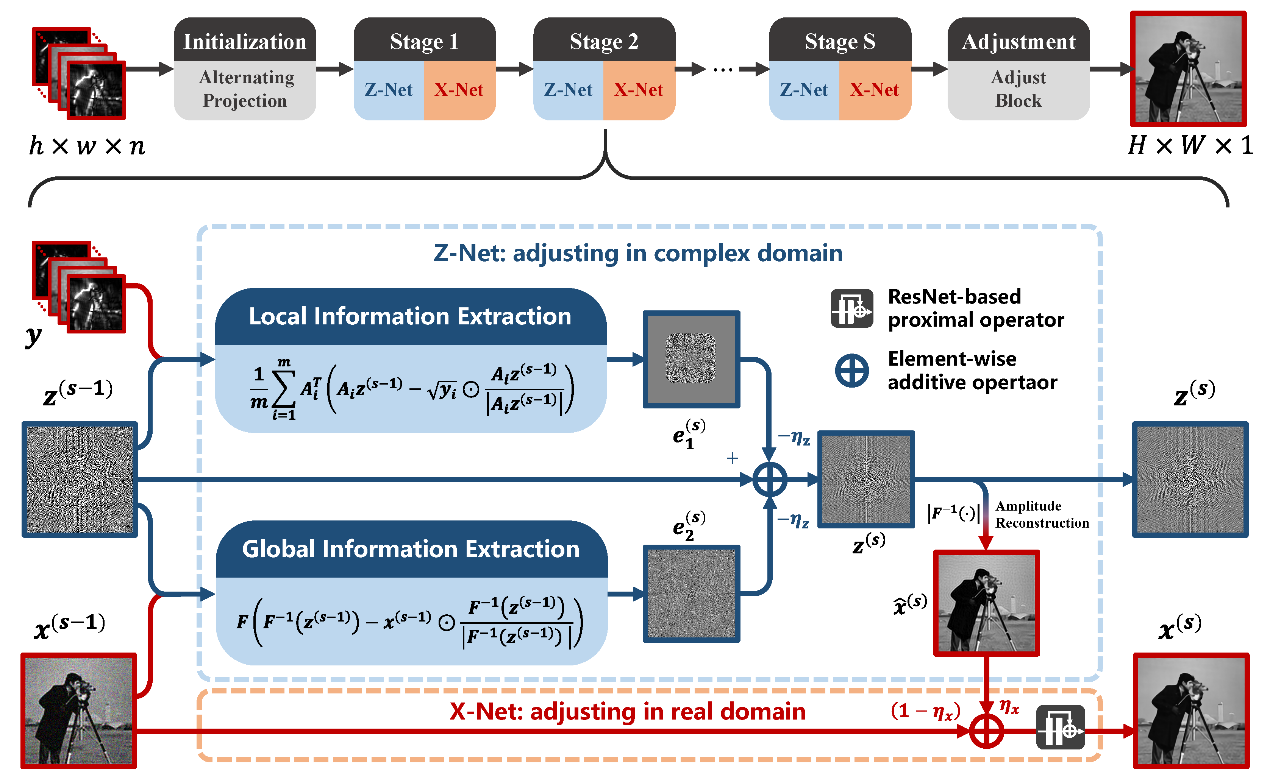

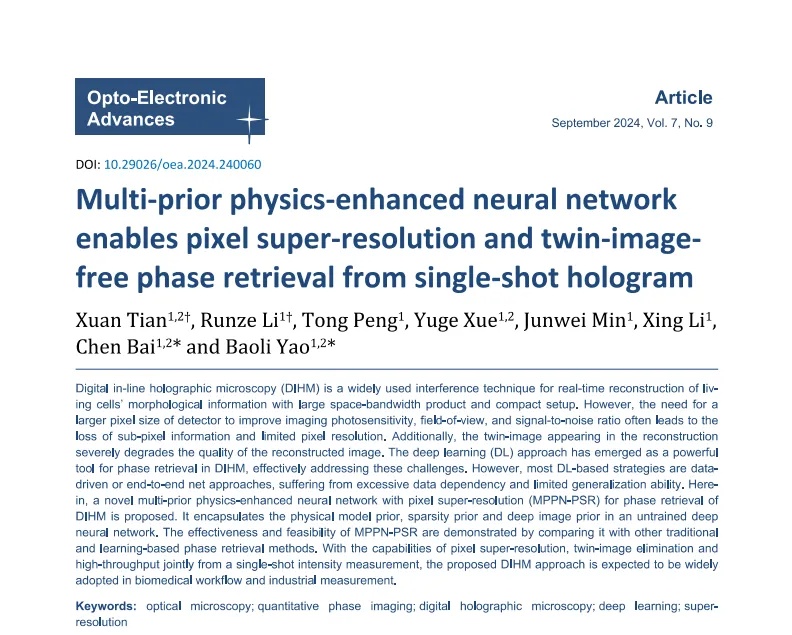

中国科学院西安光机所在计算成像可解释性深度学习重建方法取得进展

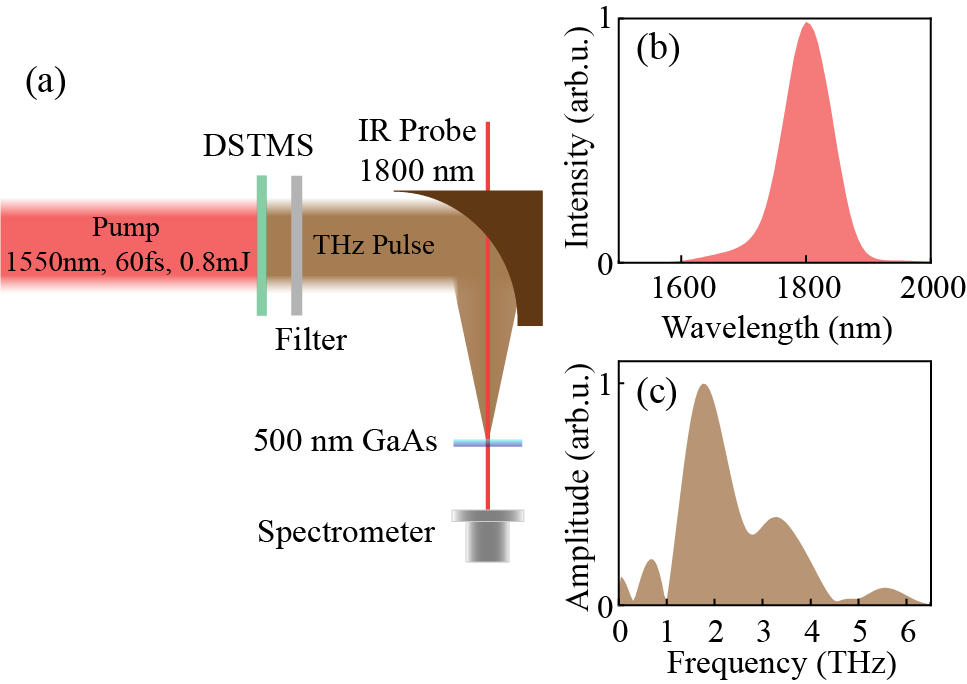

上海光机所在强场太赫兹对砷化镓偶次谐波调控研究方面取得新进展

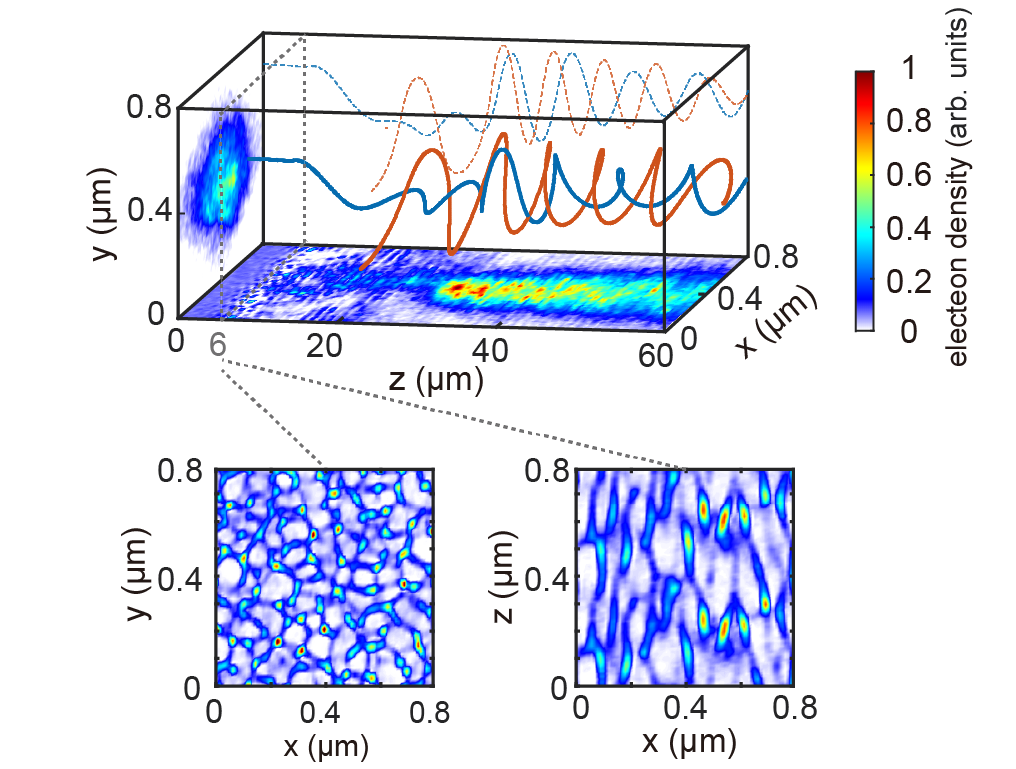

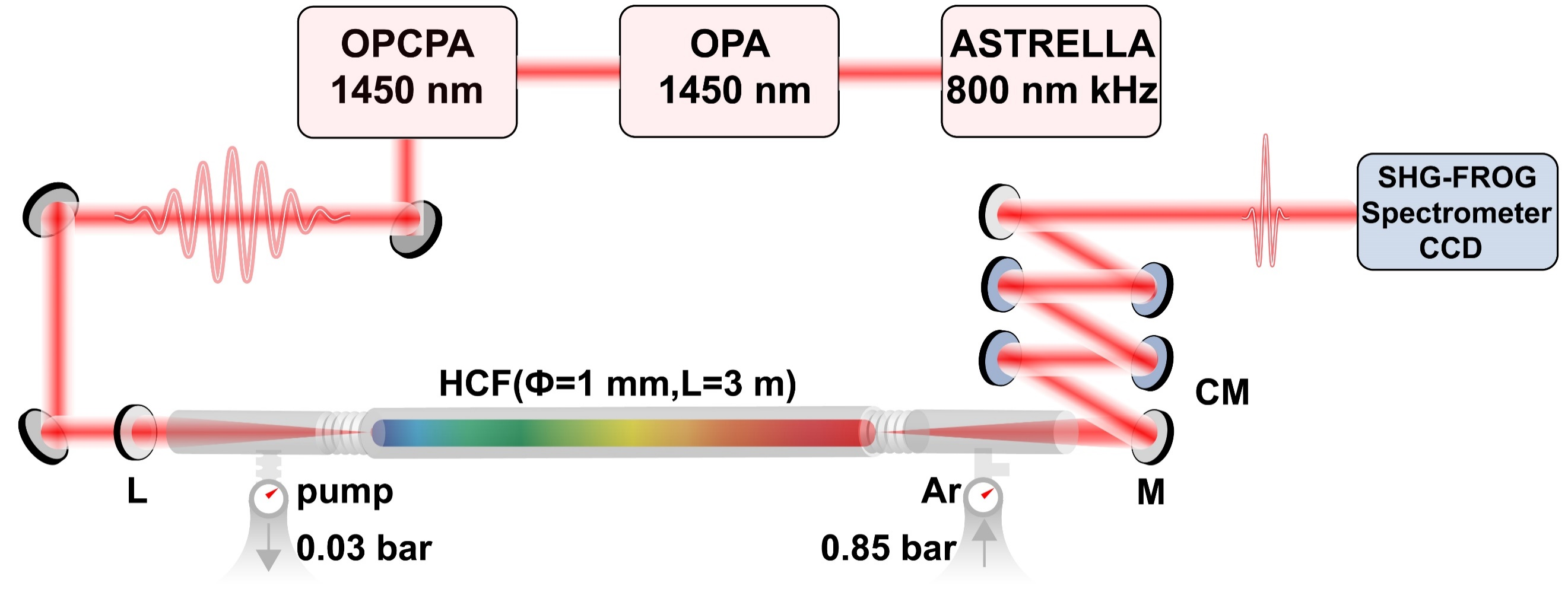

上海光机所在极紫外到X射线宽带调谐辐射源产生机理研究方面取得新进展

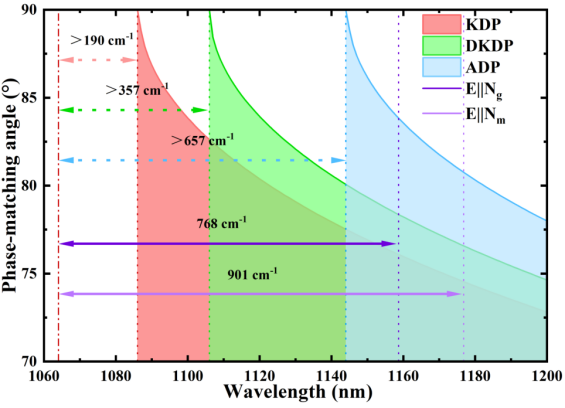

上海光机所在高能量深紫外激光研究方面取得进展

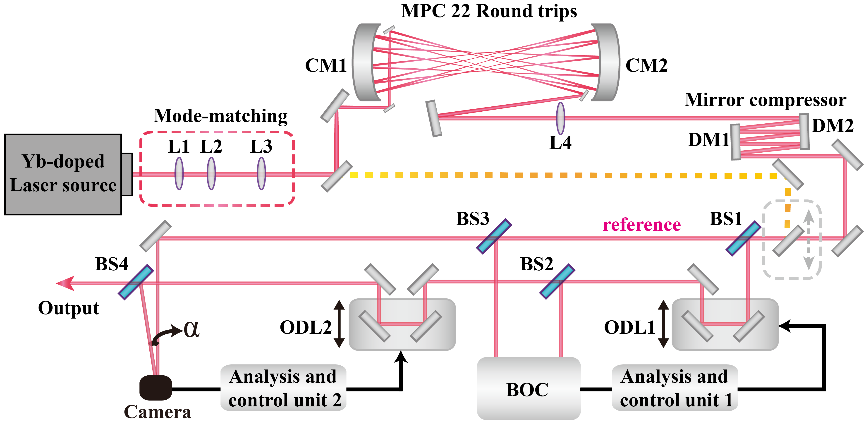

上海光机所在皮秒激光器精密光同步研究方面取得新进展

上海光机所在激光烧蚀波纹的调制机理研究中取得新进展

中国科学院西安光机所智能光学显微成像研究取得新进展

上海光机所在基于非线性压缩的太瓦级周期量级光源产生方面取得新进展

中国科学院西安光机所及孵化企业“海地空”科研成果联合亮相光博会

阿里云携手中国科学院地化所发布首个月球专业大模型

中国科学院大学:实现可再生高灵敏度生物传感器新进展

中国科学院西安光机所在超表面光子学领域取得新进展

中国科学院西安光机所在超表面光子学领域取得新进展

评论