LM2770 是一款开关电容器降压稳压器,非常适合为便携式系统中的低压应用供电。LM2770可提供高达250mA的负载电流,并在2.7V至5.5V的输入电压范围内工作。这使得 LM2770 成为由 1 节锂离子电池和充电器供电的系统的绝佳选择。LM2770 的输出电压可以通过逻辑输入引脚在两个输出电平之间动态切换。目前可用的输出电压对包括 1.2V/1.5V 和 1.2V/1.575V。可根据要求开发其他电压对选项。

*附件:lm2770.pdf

LM2770 的效率优于固定增益开关电容器降压稳压器和低压差线性稳压器 (LDO)。多个分数增益可在整个输入电压和输出电流范围内最大限度地提高功率效率。当负载电流较小(≤ 20mA)时,LM2770 还可以切换到低功耗睡眠模式。在睡眠模式下,电荷泵关闭,输出由低噪声、低功耗线性稳压器驱动。

还包括软启动、短路保护、限流保护和热关断保护。LM2770 采用 TI 的小型 10 引脚无引脚引线框架封装 (WSON-10)。

特性

- 高效多增益架构:峰值功率效率>85%

- 输出电压对:1.2V/1.5V和1.2V/1.575V

- 动态输出电压选择

- ±3% 输出电压精度

- 输出电流高达 250mA

- 2.7V至5.5V输入范围

- 低电源电流睡眠模式

- 55μA静态电源电流(全功率模式)

- 软启动

- 全功率模式下的短路保护

- 睡眠模式下的限流保护

- WSON-10 封装(3mm × 3mm × 0.8mm)

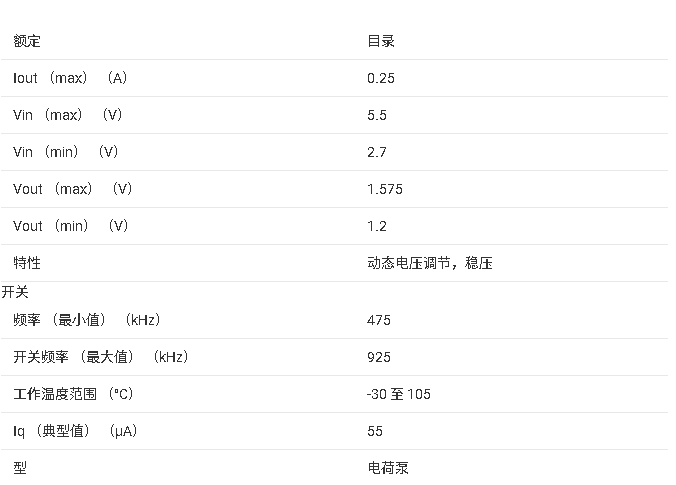

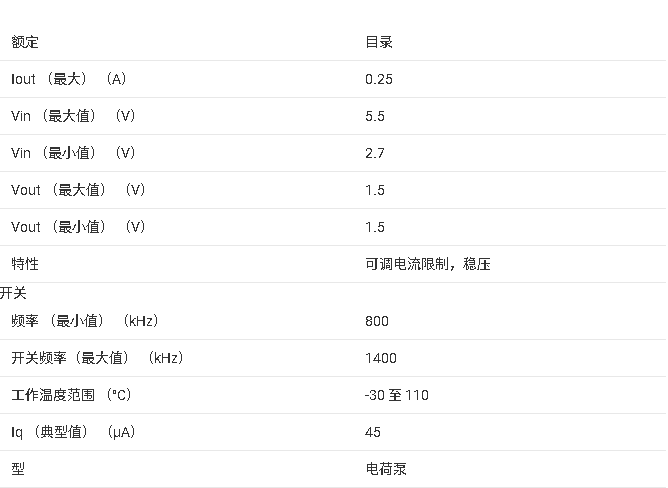

参数

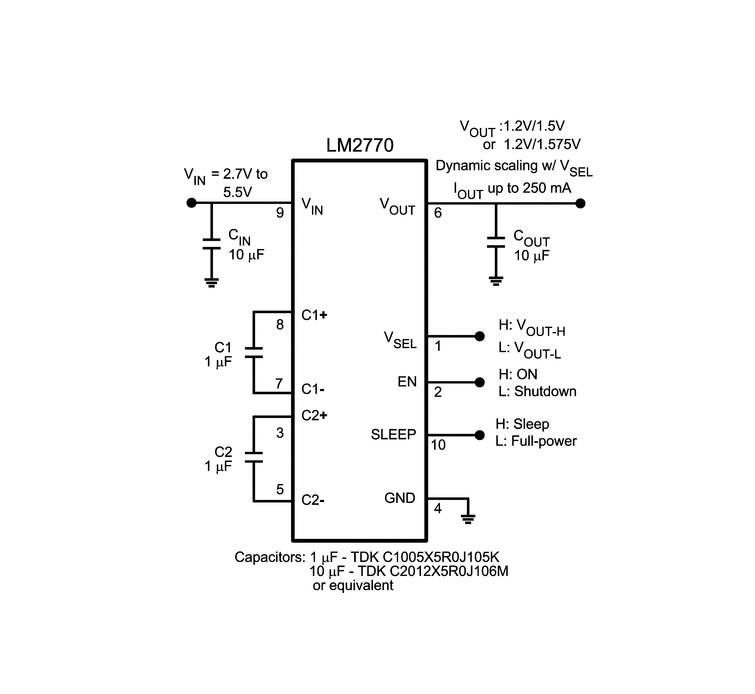

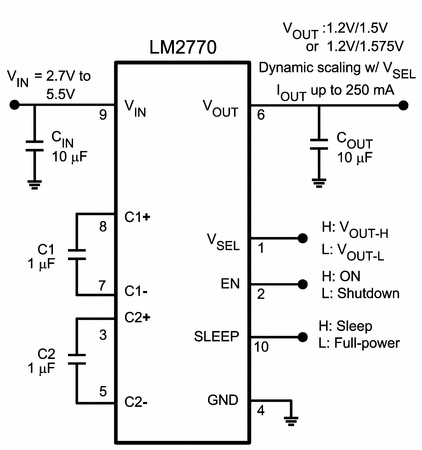

方框图

?1. 核心功能与特性?

- ?高效架构?:采用多增益开关电容技术,峰值效率>85%,支持动态输出电压切换(如1.2V/1.5V或1.2V/1.575V组合)。

- ?宽输入范围?:2.7V至5.5V,适用于单节锂离子电池供电系统。

- ?输出能力?:最大输出电流250mA,输出电压精度±3%。

- ?低功耗模式?:

- ?休眠模式?(SLEEP):负载电流≤20mA时启用内置LDO,静态电流低至50?A。

- ?关断模式?(EN=低电平):静态电流仅0.1?A。

- ?保护机制?:包括软启动、短路保护、电流限制及热关断(150°C触发)。

?2. 关键应用场景?

?3. 工作原理?

- ?多增益电荷泵?:通过外部飞跨电容(C1/C2)实现?、?、?三种增益切换,优化不同输入/输出条件下的效率。

- ?PFM调制?:按需激活电荷泵,轻载时进入空闲状态以降低功耗。

- ?动态电压选择?:通过VSEL引脚逻辑电平切换输出电压(如1.2V?1.5V),适配系统能效需求。

?4. 典型电路设计?

- ?外部元件?:

- 输入/输出电容(CIN/COUT):推荐10?F低ESR陶瓷电容。

- 飞跨电容(C1/C2):1?F陶瓷电容(需匹配)。

- ?布局建议?:电容紧贴芯片放置,缩短走线以减少寄生参数。

?5. 性能参数?

- ?效率对比?:在3.6V输入、1.5V/150mA输出时效率达82%,显著优于传统LDO。

- ?温度范围?:工作结温-30°C至105°C,存储温度-65°C至150°C。

- ?封装?:WSON-10(3mm×3mm×0.8mm),热阻55°C/W。

?6. 设计注意事项?

- ?电容选择?:优先使用X7R/X5R陶瓷电容,避免Y5V/Z5U类型(容值随温度变化大)。

- ?输出纹波控制?:增大COUT可降低纹波,但需平衡尺寸与成本。

- ?热管理?:高负载时需优化PCB散热设计,防止热关断。

?7. 版本与支持?

- ?型号选项?:LM2770-1215(1.2V/1.5V)、LM2770-12157(1.2V/1.575V)。

- ?文档版本?:SNVS318E(2013年5月修订),包含完整的电气特性曲线与典型应用图。

?总结?:LM2770是一款高效、灵活的降压稳压器,适用于空间受限的便携式设备,其动态电压切换和低功耗特性显著提升系统能效,设计时需重点关注电容选型与布局优化。

-

锂离子电池

+关注

关注

85文章

3477浏览量

79208 -

充电器

+关注

关注

100文章

4298浏览量

119000 -

降压稳压器

+关注

关注

2文章

509浏览量

30079 -

引脚

+关注

关注

16文章

1780浏览量

53296 -

开关电容器

+关注

关注

0文章

62浏览量

8341

发布评论请先 登录

Linear高压降压型开关电容器转换器LTC3255

通用高压降压型开关电容器转换器的设计与实现

DC/DC转换器的电感和电容器的选定总结

LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule稳压器

LM2770高效开关电容降压DC/DC调节器解析

LM2770 具有休眠模式的高效开关电容器降压 DC/DC 稳压器

降压DC/DC转换器LM2770/88/97/98的性能特性及应用

LM2770系列 具有睡眠模式的高效开关电容器降压型DC/DC稳压器数据手册

LM2770系列 具有睡眠模式的高效开关电容器降压型DC/DC稳压器数据手册

评论